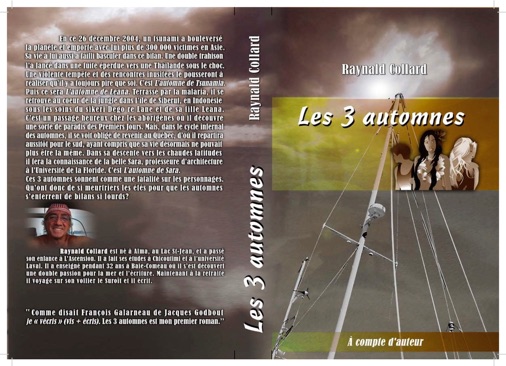

Les 3 automnes

Les 3 automnes

Raynald Collard

.

Le vingt-six décembre 2004, un tsunami a bouleversé la planète et emporté avec lui plus de 300,000 victimes en Asie. Sa vie à lui aussi a failli basculer dans ce bilan. Une double trahison l’a lancé dans une fuite éperdue vers une Thaïlande sous le choc. Une violente tempête et des rencontres inusitées le pousseront à réaliser qu’il y a pire que soi. C’est l’automne de Tsunamia.

Puis ce sera l’automne de Leana. Terrassé par la malaria, il se retrouve dans le coeur de la jungle dans l’île de Suberut, en Indonésie sous les soins du sikeri Dego re Lane et de sa fille Leana. C’est un passage heureux chez les arborigènes où il découvre une sorte de paradis des Premiers jours. Mais dans le cycle infernal des automnes, il se voit obligé de revenir au Québec, d’où il repartira aussitôt vers le sud, ayant compris que sa vie désormais ne pouvait plus être la même.

Dans sa descente vers les chaudes latitudes, il fera la connaissance de la belle Sara, professeure d’architecture à l’Université de la Floride. C’est l’automne de Sara.

Ces 3 automnes sonnent comme une fatalité sur les personnages. Qu’ont donc de si meurtriers les étés pour que les automnes s’enterrent de bilans si lourds ?

.

...

* * *

Surprise ! Depuis hier soir, dans la nuit, je ne suis plus seul à bord. J’ai un passager. J’ai d’ailleurs peine encore à y croire. À tout moment, je dois jeter un coup d’œil dans la couchette du barreur pour vérifier que je ne rêve pas. J’étais descendu à la cuisine me couler un café et me sortir des biscuits. Je travaillais à tâtons pour éviter d’allumer des lumières. L’écran de l’ordinateur de bord me suffisait d’ailleurs, même quand il se mettait en mode veille. Je devais faire attention au plancher qui était resté glissant depuis le dégât de la tempête.

Je remontais l’échelle du cockpit quand j’ai senti soudain un léger choc sur l’avant du bateau. Le renversement de mon café me fit lâcher un juron. Je venais de jeter un coup d’œil aux cartes, et je savais pouvoir compter sur presque 300 mètres d'eau sous la coque.

Le choc n’était pas violent, mais le bateau semblait complètement immobilisé et exécutait un mouvement de pivot autour du point fixe de mon étrave. De petits heurts réguliers sur la coque me confirmaient que j’étais accosté à quelque chose de lourd et que le léger clapot35 de la nuit m’y poussait.

Manifestement l’étrave était prise dans quelque chose. J’ai enroulé à toute vitesse le triangle de voile qui me gênait, maintenant. Armé de ma lampe frontale et d’une gaffe pour pouvoir me dégager de l’épave, je suis allé à l’avant.

C’est à ce moment-là que je l’ai aperçu. Une petite chose étrange accrochée à ce qui ressemblait à un reste de toit. Un toit de bardeaux d’asphaltes, comme on n’en voit que très peu dans cette partie du monde. Le clapot venait jouer à la plage sur le bardeau noir, maintenant presque blanc de sel. Cette petite chose ressemblait vaguement à un être humain.

J’ai rencontré sur mon chemin depuis quelques jours des cadavres, que j’ai signalés à la Croix Rouge, qui fait des mains et des pieds pour s’occuper des trop nombreux corps en décomposition à terre et des risques d’épidémie. Ils m’ont répondu poliment qu’ils en prenaient note, me questionnant sur certains détails qui leur permettraient de mettre sur une fiche des signes de reconnaissance quelconque qui suffiraient à une famille, des amis, des épouses pour savoir ce qu’il était advenu des disparus.

Mais les détails étaient presque toujours les mêmes : un corps monstrueusement gonflé et noir, à moitié bouffé par les requins ou les charognards du ciel. Et il y en avait beaucoup. Quand je voyais un essaim de goélands tournoyer et piailler au loin, je savais ce que cela pouvait signifier.

Alors les détails à la Croix Rouge peu à peu se sont limités par la suite à une description approximative des vêtements, ceux qui en avaient, car les plus mal chanceux étaient souvent ceux qui étaient sur les plages au moment où les vagues ont frappé. Parfois un bracelet, une montre ou une chaîne de cou, quand c’était possible de m’approcher malgré la terrible puanteur dégagée par les corps.

Je comprends mieux maintenant cette recherche que j'ai pu lire sur le phénomène de la décomposition du corps humain. Le livre portait pourtant sur un tout autre sujet. L’auteur faisait une étude sur la conservation des corps de grandes saintes comme Ste Thérèse d’Avila. Des corps qu’on avait exhumés après de longs mois en terre, des années même. Il faisait ressortir leur état remarquable de conservation. L’auteur mettait l’accent sur l’odeur très agréable qui s’en dégageait. Une odeur de rose mélangée à d’autres essences, si je me souviens bien. Il avait appelé cela l’odeur de sainteté. J'en avais bien ri.

Quand j’utilise moi-même cette expression, c’est dans un tout autre ordre d’idée. Mais ce qui me rappelle cela, c’est justement la comparaison qu’il faisait avec la décomposition naturelle de la chair. Il affirmait que le corps humain en décomposition exhalait à peu près les pires odeurs qui puissent exister. Une odeur si forte que des gens peuvent en perdre connaissance. Je peux donc constater moi-même sur place la véracité de ces dires.

Depuis quelques jours, je me suis donc contenté de signaler les cadavres avec les données GPS correspondantes. Je sais maintenant qu’ils ne songent aucunement à effectuer des recherches sur ceux-là, en ayant déjà beaucoup trop sur les bras à terre, autour des îles et du continent. J'ai l’impression de n’être que le doigt qui fait avancer d’un cran la calculette des victimes. C’est idiot, mais je me sens quand même utile.

Toutefois, pour le moment, il y avait là, au bout du rayon de ma lampe frontale un petit être humain, pas gonflé par les gaz de la mort, et qui ne puait pas. Enfin, qui ne dégageait pas l’odeur de la sainteté non plus. Car il sentait, oui. Oh oui qu’il sentait !

* * *

Il sentait le petit être humain, mais il était surtout en piteux état. Il était inconscient. Attaché à une sorte de cheminée métallique avec des menottes d’enfants, comme celles que l’on utilise dans les jeux de policiers. Il avait dû être un méchant dans l’histoire. Les méchants, c’est bien connu, on les attache à une cheminée sur le toit d’une maison. Puis on pousse la maison à l’eau pour qu’ils avouent leurs fautes. Et quand ils ont tout avoué, on les libère et on remet le toit sur la maison. Lui, on n’avait pas dû avoir le temps de replacer le toit sur la bonne maison. Il devait y avoir beaucoup de maisons sans toit à Bang Tao. Et beaucoup de gens sans toit ni murs.

Des menottes, ironiquement, qui lui avaient peut-être sauvé la vie. Si ce toit-là flottait après la tempête que j’avais essuyée deux jours plus tôt, c’est qu’il avait été construit par un spécialiste des toits flottants.

Mais je n’arrive pas à croire qu’il ait pu passer pareille épreuve. J’imagine les montagnes d’eau s’affaisser sur lui. Je le vois disparaître sous chacune d’elles. Ses poignets étaient bleuis sous les menottes. Des coupures au front laissaient entendre que sa tête avait durement percuté sur la cheminée de tôle.

Ce qui faisait peine à voir au bout de ma lampe était son visage. Ses yeux étaient très gonflés par le sel et le soleil. La peau des joues et des épaules était pigmentée de cloques blanches et purulentes. Son pouls battait faiblement. J’ai écarté les menottes, puis l’ai soulevé doucement. Un faible gémissement, à peine perceptible, est sorti de sa bouche.

– T’inquiète pas, on va arranger ça. Tu es en sécurité maintenant.

Je l’ai étendu dans la couchette du barreur, plus ombragée que les autres. Je l’ai déshabillé doucement. Ses vêtements étaient collés un peu partout sur sa peau, mais spécialement aux hanches et aux cuisses. Il avait dû se retenir de toutes ses forces à sa cheminée.

J’ai cru bon de le ramener dehors sous le taud38 pour le faire tremper quelques minutes dans l’eau de mer. Il me fallait lui détacher de la peau ses vêtements afin de pouvoir le soigner. Je levais doucement les morceaux de tissus. Parfois je voyais un morceau de chair adhérer au coton. Le cœur me levait un peu. Il était heureusement inconscient.

J’ai fait bouillir de l’eau. Ses vêtements enlevés, je me suis mis à le laver doucement. Il s’en tirera peut-être, si l’infection ne s’en mêle pas. Il ne souffre d’aucune fracture apparente. Mais son corps est criblé d’ecchymoses. Je n’avais aucune idée comment soigner les insolations, mais Paulo avait une pharmacie assez bien garnie contre les maux de la mer.

Chacun de mes mouvements pour le changer de position lui arrachait un faible gémissement. Il était fiévreux. J’ai réussi à lui faire prendre un peu d’aspirine diluée dans de l’eau. Je l’ai enduit de la tête aux pieds d’une pommade d’eucalyptus qui semblait le rafraîchir. Sur ses yeux infectés et collés, j’ai cru bon, après le nettoyage à l’eau bouillie, leur mettre un peu d’onguent antibiotique.

Que fait-on avec un enfant qui semble complètement déshydraté ? J’ai lu quelque part qu’il faut éviter de trop le faire boire. Alors je me contente d’humecter ses lèvres gercées le plus souvent possible et de lui faire passer un peu d’eau par l’intermédiaire d’un compte-gouttes.

Il a dû passer de nombreux jours sur ce toit. Nous sommes le vingt-cinq janvier. Depuis le vingt-six décembre, il y a donc passé plus de trois semaines. C’est incroyable, il devrait être mort depuis plusieurs jours. Quelle force spéciale anime ce petit bout d’homme qui ne doit guère avoir plus de sept ou huit ans ? D’où tire-t-il pareil courage ? Pareille énergie ?

Moi qui me lamentais sur mon sort, je vois ici de la vraie souffrance. De la vraie misère. Celle que la mer charrie encore à plusieurs milles des côtes. Et je sais qu’à l’approche de l’île de Sumatra, ce sera bien pire encore. À la radio ondes courtes, on affirme que c’est là que le tsunami a frappé le plus durement.

Mais, pour le moment, la misère a pris les traits d’un petit bonhomme haut comme sept noix de coco, accroché à une cheminée sur un toit égaré au milieu de nulle part. Je souris malgré tout : je dois bien être le premier bateau au monde à s’échouer sur le toit d’une maison.

La journée a passé sous voile réduite à surveiller les débris et à compter les corps. Quatre en tout. De moins en moins, à mesure que je m’éloigne de la côte malaisienne. Le vent de janvier semble vouloir s’établir pour de bon. Il s’agit des alizés du nord annoncés dans le guide. Je peux donc bénéficier de vents portants et d’une allure confortable pour traverser la mer d’Andaman.

Au Québec, ce sont les vents d’ouest qui dominent en cette période de l’année. Je me demande ce qui se passe là-bas en mon absence. Neige-t-il, fait-il très froid ? Je m’ennuie un peu de mes skis. Du Massif de la Petite-Rivière-St-François. Des descentes vertigineuses. Remettre le présent à l’heure, oui, j’oubliais. J’oublie si souvent. Il faut toujours pousser les aiguilles en avant.

Quant au reste qui se pointe à portée de mémoire, je le repousse en fixant mon attention maintenant sur les flotteurs du tsunami, mais surtout sur le gamin du toit. C’est une partie de ma vie que je réussis à mettre entre les parenthèses du temps. Quand on fabrique le vin, il y a un moment pour le brassage mais un autre pour la décantation. Moi, maintenant, surtout depuis la tempête, je parie sur le temps pour décanter les événements de Noël qui m’ont tronçonné les deux jambes. Des liens étranges me lient à ce petit animal blessé du tsunami, en bas, dans le lit du barreur. Tous les deux, nous avons besoin de temps pour guérir nos brûlures.

...

En voici un aperçu :

Ça vous plaît ? $ 19.99 pour 9 heures d’aventures.

Commandez-le ici:

Les 3 automnes par Raynald Collard

ISBN 978-2-924137-29-1 (405 pages)

Informations ? Envoyez-moi un courriel à Les productions luca

Vous préférez la version papier ?

Librairie A à Z

79 Place la Salle, Baie-Comeau, QC, G4Z 1JB

Tél.: 418-296-9334

Éric Michaud, infographiste

Ou... dans le iBookstore